Qu’y a-t-il au fond de la mer ?

par ÇaDérange

vendredi 1er juin 2007

Les grands fonds sous-marins ont toujours passionné les hommes, à commencer par Jules Verne qui nous en a fait une description effrayante avec son Nautilus, son capitaine Nemo et la fameuse bataille au fond des mers contre le calamar géant. Depuis, l’évolution des techniques a permis d’explorer et de connaitre avec beaucoup plus de détails les profondeurs marines proches à moyennes. Mais l’obscurité qui y règne et les pressions colossales qui s’y exercent n’ont pas permis de progresser beaucoup, par contre, sur les très grandes profondeurs, ses habitants et son environnement. Une campagne coopérative avec des organismes russes, la Campagne Serpentine, a permis de progresser dans la connaissance de ces grands fonds, grace au Pourquoi pas ?, le nouveau navire océanographique français qui vient d’effectuer une mission de quarante jours au large des Antilles et à son robot Victor 6000, piloté à distance.

Que sont donc allés voir nos chercheurs au fond de la mer ?

Ils ont effectué leur campagne d’exploration dans les Antilles par - 4200 mètres de fond, tout proche de la dorsale médio-atlantique qui est cette crête formée au fond de l’océan Atlantique par les émissions de matière rocheuse et volcanique à la limite des deux plaques tectoniques Amérique et Europe qui s’éloignent l’une de l’autre à une vitesse de deux centimètres par an.

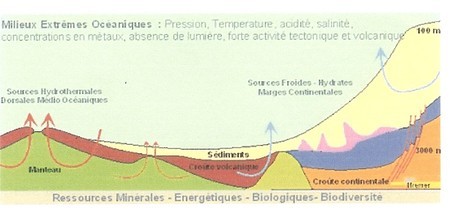

C’est la zone, comme vous le voyez sur le schéma ci-contre, où viennent en contact l’eau salée de l’océan et le manteau, cette zone intermédiaire entre le noyau fondu de la Terre et la croute, continentale ou océanique, qui le recouvre. Ce manteau est constitué d’un ensemble de roches anhydres (sans eau), la péridotite qui subitement se trouve confrontée à l’eau. Le tout sous d’énormes pressions car à ces profondeurs elle est de l’ordre de 100 à 500 bars. Que se passe -t-il ? D’intenses échanges thermiques et chimiques s’y produisent et la péridotite se transforme en s’hydratant en une roche appelée serpentine, d’où le nom de l’expédition.

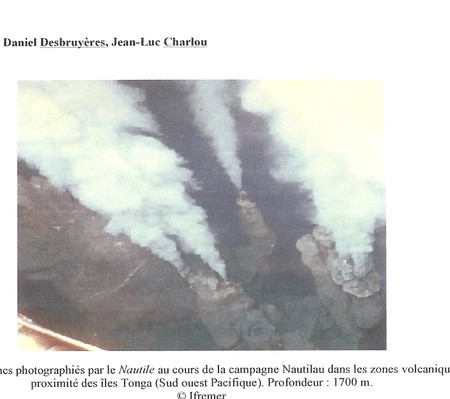

On rencontre dans cette zone volcanique des volcans souterrains qui émettent des fluides à des températures de 350 °C dans une zone où la température de l’eau de mer est de l’ordre de 2 °C. Il s’ensuit des bouillonnements, des émissions de gaz et de métaux de toutes sortes dans un milieu très acide et pauvre en oxygène.

En plus, il n’y aucune lumière à ces profondeurs et donc la photosynthèse qui est le principe de vie à la surface de la Terre n’existe pas.

Et pourtant on y trouve de la vie, plus particulièrement dans la zone un peu à l’écart des fumerolles entre 5 et 50 °C. Le principe de vie est la chimiosynthèse qui, à partir des gaz émis, essentiellement de l’hydrogène, de l’hydrogène sulfuré et du méthane, donne vie à des bactéries qui, elles-mêmes, dans une symbiose avec d’autres organismes, finissent par donner vie à différentes espèces dans un milieu où on ne les attendrait pas. Une vie bien sûr très précaire car tout incident volcanique, tout mouvement tectonique, peut instantanément supprimer à ces espèces les éléments nutritifs qui leur permettent de vivre.

Ce sont des molioles, des mollusques proches de nos moules ou encore des crevettes aveugles comme dans la photo ci-dessous ou d’autres espèces de différentes familles puisque plus de 600 en ont déjà été répertoriées alors que très peu des 60 000 km de dorsales ont été explorés jusqu’ici.

Ces espéces se reproduisent en émettant des larves qui dérivent dans les courants. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes espèces que l’on retrouve sur toutes les dorsales mais certaines sont identiques ou proches, ce qui montre que les larves, malgré les difficultés, ont réussi à passer d’un océan à un autre.

Voilà, extrêmement résumé comme vous pouvez le supposer, ce que l’on peut trouver au fond des mers. L’exploration ne fait que commencer car son intéret principal est que ce milieu est probablement proche de celui des premiers âges de notre astre, celui pendant lequel la vie est née.

Si ce sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller d’aller voir le site de l’Ifremer, wwww.Ifremer.france, qui est bien sûr passionnant.