La « confiance dans les médias » : un sondage dans « La Croix » digne de confiance ?

par Paul Villach

mardi 26 janvier 2010

Comme chaque année, à même époque, « le baromètre » de la « confiance dans les médias » vient d’être publié. « Selon TNS Sofres/Logica » , titre le journal La Croix qui a commandé le sondage, « les médias bénéficient d’un crédit constant. Mais les journalistes devraient être plus indépendants. » (1).

La représentation de la réalité à la mode de « La Croix »

Cette représentation du sondage par La Croix offre d’abord un cas pratique de l’écart qui peut exister entre la réalité et "la représentation plus ou moins fidèle" qu’on peut en donner.

La Croix s’éloigne manifestement de la réalité : le nombre de personnes qui accordent leur confiance aux médias, oscille entre 35 % pour Internet, 48 % pour la télévision, 55 % pour la presse écrite et 60 % pour la radio. Un peu plus d’une personne sur deux seulement représente un crédit tout de même limité. Annoncer que le crédit est constant fait illusion : ce qui est constant, c’est le maintien des taux d’une année sur l’autre. Mais le crédit, lui, dont les médias sont crédités, reste mesuré : c’est la bouteille à moitié pleine qu’on pourrait voir aussi à moitié vide. Une représentation plus fidèle à la réalité serait donc de reconnaître que les médias traditionnels ne jouissent d’un crédit que chez un peu plus de la moitié des personnes interrogées, soit 54 %.

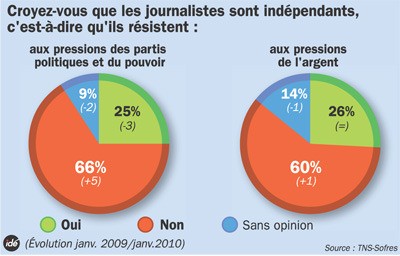

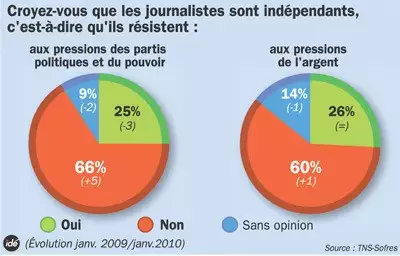

Quant à l’indépendance des journalistes, le journal préfère énoncer un vœu pieux qui rallie les suffrages de tous, plutôt que de s’attarder sur les chiffres accusateurs présents : la phrase « Ils devraient être plus indépendants » signifie qu’ils le sont déjà en partie, mais qu’ils peuvent faire mieux. Or 60 et 66 % des personnes estiment qu’ils ne le sont pas encore puisque, selon elles, ils ne résistent pas "aux pressions du pouvoir politique ni aux pressions de l’argent". Une représentation fidèle de la réalité, cette fois, consiste à dire que le nombre des personnes qui accusent les journalistes de ne pas être indépendants, oscille autour des 2/3.

Un intérêt pour l’information plus grand à Droite qu’à Gauche ?

Les résultats de ce sondage suscitent, en outre, d’autres questions que la Croix se garde de développer. L’une est l’intérêt porté à l’information qui varierait en fonction de la sensibilité politique. Les électeurs de Droite seraient plus intéressés que les électeurs de Gauche : entre 78 et 86 % pour les premiers selon les partis et 71 % pour les seconds qui s’inscriraient ainsi dans la moyenne du sondage.

Quelles peuvent bien en être les raisons ? 1- Faut-il incriminer le niveau culturel, puisque ce sont les plus diplômés qui s’intéressent à l’information ? Mais les électeurs de Gauche sont-ils moins diplômés que ceux de Droite ? 2- Est-ce le mode de vie, le type de travail, le manque de temps qui éloigneraient les électeurs de Gauche de l’information ? Pourtant, depuis 25 ans, n’a-t-on pas vu les catégories socioprofessionnelles les plus modestes voter à Droite et même à l’Extrême Droite ?

Est-ce alors une défiance chez les électeurs de Gauche envers des médias catalogués à Droite ? De fait, les médias privés appartiennent à des groupes économiques marqués à Droite (Dassault, Lagardère, Bolloré, Arnault, etc.). Et le service public de radio et de télévision vient d’être mis sous la dépendance du pouvoir présidentiel à qui revient désormais la nomination de ses dirigeants.

Il est vrai aussi que des consultations électorales ont montré l’écart entre les choix des médias et ceux des électeurs : en France, l’exemple symbolique est le « Non » au référendum sur la constitution européenne en mai 2005, et, en Suisse, c’est le « Oui » au référendum de novembre 2009 sur l’interdiction de construire des minarets. Les médias avaient milité majoritairement pour le choix contraire et se sont répandus en injures contre les résultats qui leur ont déplu. Mais dans l’un et l’autre cas, les électeurs de Gauche et de Droite ont mêlé leur voix. La question mériterait donc d’être creusée.

Une contradiction entre assiduité aux médias et dénonciation de leur dépendance ?

On relève, d’autre part, une contradiction entre cette dépendance dénoncée des médias par rapport aux pouvoirs et l’apparente assiduité massive aux médias. Mieux les médias les plus indépendants ne paraissent pas attirer ce public mécontent : serait-ce que leur information ne suscite pas davantage de confiance ? Seul Internet fait exception : les nouveaux médias suscitent un intérêt croissant : les personnes interrogées étaient 23 % à leur faire confiance en 2005 ; elles sont 35 % en 2009, soit une progression de confiance de 12 % en 5 ans quand les autres médias tendent à stagner.

Comment résoudre tout de même cette contradiction entre une confiance accordée aux médias par un peu plus de la moitié des personnes, et une dénonciation par les 2/3 d’entre elles de la dépendance des médias aux pouvoirs ?

Une contradiction entre assiduité à la télévision et confiance accordée à la radio

Une autre contradiction n’est pas moins surprenante. La radio est le médium jugé le plus digne de confiance par 60 % des personnes, et pour 48 %, c’est l’information télévisée. Or, 80 % des personnes se précipitent devant leur poste de télévision pour s’informer, et seulement 48 % sur leur poste de radio ! Une différence de culture accroît même l’écart : 89 % des gens modestes s’informent à la télévision contre 61 % des personnes parmi les cadres.

Qu’est-ce qui vaut à la radio ce crédit qui ne lui accorde pas pour autant l’assiduité correspondante des auditeurs ? On avancerait volontiers deux hypothèses. 1- La radio n’est-elle pas perçue comme le médium qui livre « les faits en direct » ? Elle dispose d’une logistique plus réactive que la télévision, qui peut donner l’impression d’ « une saisie directe de la réalité » dans l’instantanéité de l’événement. Or, cette impression d’ « im-médiateté » de l’information sur laquelle le médium ne laisserait pas son empreinte, est un leurre. On a montré récemment la qualité médiocre de l’information radiophonique, à l’occasion de journaux de Radio France (2).

2- En revanche, l’attrait de la télévision est, sans doute, celui de l’image, ce médium d’accès apparemment facile à comprendre, qu’on présente à l’enfant qui ne sait pas encore lire et qui a été utilisé par certaines religions dans le passé pour édifier les peuples analphabètes. Que près d’une personne sur deux (48 %) « (reconnaisse encore) une crédibilité à l’information télévisée » montre, en effet, la puissance de la sidération de l’image, perçue comme la réalité et non comme une simple « représentation de la réalité plus ou moins fidèle ».

Une contradiction entre la hiérarchie des informations traitées et celle préférée par le public

On reste enfin perplexe devant le jugement porté par les personnes interrogées sur la hiérarchie des informations traitées par les médias. On ne l’aurait pas cru, mais une majorité se plaint de ce que les médias n’aient pas assez parlé du « sommet de la FAO sur la faim dans le monde » et trop du décès de Michaël Jackson ou de la santé de Johnny Halliday.

Que l’on sache, les médias n’adaptent-ils pas la hiérarchie qu’ils dressent des informations en fonction des attentes de leurs clients pour accroître leurs ventes ? Eh bien, des journaux comme Nice-Matin ou La dépêche du Midi ou le « 13 h » de France Inter ont tout faux (3) ! S’ils veulent faire de l’audience, ils doivent abandonner l’information indifférente qu’ils affectionnent – le temps, les stars, les sports, les faits divers stimulant le voyeurisme - et offrir à leurs lecteurs les sujets sérieux qu’ils attendent comme « le sommet de la FAO sur la faim dans le monde », « la réforme des collectivités locales », « la possible légalisation des mères porteuses » et même « les états généraux de la presse ». Est-il possible que des chaînes comme TF1 ou M6, des magazines comme Paris Match ou VSD et des quotidiens régionaux survivent encore ?

Comment expliquer cette contradiction entre ce jugement majoritaire et le succès des journaux à information indifférente ? Qui se moque de qui ?

Ainsi, ce sondage pose-t-il plus de problèmes qu’il n’en résout : on estime les médias dépendants des pouvoirs, mais on s’intéresse peu à ceux qui ne le sont pas ; on juge la radio plus crédible mais on s’informe de préférence par la télévision qu’on estime moins fiable ; on réclame des sujets sérieux, mais on plébiscite l’information indifférente dans la presse comme dans les émissions, à en juger par le palmarès des cents meilleures audiences que TF1 publie en général en janvier parce qu’elle en rafle la majorité par ces programmes stupides. Quel crédit accorder alors à pareils sondages quand surgissent tant de contradictions ? Paul Villach

(1) La Croix.com, 20.01.2010

(2) Paul Villach,

« Meurtre « à la une » d’un lycéen : la manipulation discrète des esprits par France Inter », AgoraVox, 11 janvier 2010.

« Printemps-Haussmann sur France Inter : « la technique de confusion intellectuelle » ? AgoraVox, 18 décembre 2008.

(3) Paul Villach

- « La drôle de déontologie de La Dépêche du Midi - Tarn : un festival d’informations indifférentes conforme à l’attente de son lectorat ? », AgoraVox, 17 août 2009.

- « À quelle déontologie obéit donc cette première page de Nice-Matin du 1er août 2009 ? », AgoraVox, 5 août 2009.

- « Les reportages de France-Info : de simples formulaires à remplir ? », AgoraVox, 8 août 2008.