La curieuse présentation d’Anne Frank dans le film « Entre les murs » n’est-elle qu’« un détail » ?

par Paul Villach

jeudi 23 octobre 2008

La radio publique France Culture qui parraine le film « Entre les murs » après avoir promu le livre, en fait quotidiennement la publicité. « Déjà un million de spectateurs… », s’extasie une animatrice juste avant de faire entendre la scène du film où deux élèves se moquent pitoyablement de l’imparfait du subjonctif : « Si vous croyez vraiment, dit l’une au prof, que je vais aller voir ma mère, que j’lui dirai que : il fallait que sois fusse…

- Ben, ouais ! tranche l’autre. C’est le Moyen Âge, ça ! »

Le réflexe de soumission à la pression du groupe

Ce type d’arguments, pour inciter les auditeurs à aller voir ce film, surprend sur France Culture. La référence au million de spectateurs appartient à l’arsenal des leurres pour incultes. Il vise à déclencher le réflexe de soumission à la pression du groupe, analysé par Solomon Asch entre 1953 et 1956. L’individu ne sort jamais indemne, en effet, d’une confrontation avec la représentation de la réalité qu’impose un groupe, fut-elle erronée ou démente. S. Asch a montré par ses expériences qu’il est possible de faire admettre à 36,8 % des sujets étudiés qu’un segment de dix centimètres est égal à un autre de vingt, si un groupe de personnes devant lui en décide ainsi. Les autres qui refusent d’y souscrire, en demeurent malgré tout profondément perturbés, ne pouvant penser avoir raison tout seuls face à tant d’autres gens qui se tromperaient.

Ainsi l’argument de France Culture tend à inculquer l’idée que, puisqu’un million de personnes l’ont déjà vu, c’est un grand film ! Ce réflexe de soumission à la pression du groupe est ainsi activé après le réflexe de soumission aveugle à l’autorité qui lui a été conférée par l’attribution de la Palme d’or du Festival de Cannes, en attendant peut-être un Oscar hollywoodien.

L’attrait du comique de farce ou de l’ironie

Quant à la scène choisie pour capter l’attention du client potentiel, l’a-t-elle été pour le comique de farce que revêt la tragédie d’élèves incultes, rétifs à tout apprentissage et qui entendent décider de ce que doit être la langue française contemporaine ? Ou est-ce parce qu’y est stigmatisée avec ironie une autre tragédie, celle de l’impéritie d’un professeur qui assène à des illettrés une syntaxe complexe inutile à leur niveau ? Les deux lectures ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent drainer deux clientèles différentes : l’une, aussi inculte que les élèves, y trouvera confirmation de son propre rejet de l’école ; l’autre, cultivée au contraire, verra justifiée sa critique d’une dérive pédagogique insensée. Mais il existe peut-être une troisième clientèle qui, elle, sera rebutée, fatiguée d’avoir à répéter des évidences et consternée de voir que des élèves au comportement archaïque se permettent de juger médiéval ce qu’ils ignorent.

Une bien curieuse mise hors-contexte

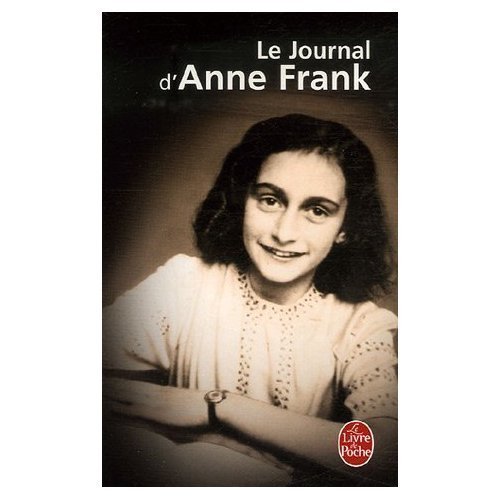

Une autre scène, que France Culture s’est bien gardée de citer, aurait montré que ces élèves vont jusqu’à contraindre le professeur à se soumettre au même archaïsme que le leur. Sauf erreur, personne ne l’a relevée. Elle est pourtant riche d’enseignement. À l’occasion d’une séance de lecture à laquelle ils rechignent, on voit les élèves tenir dans leurs mains Le Journal d’Anne Frank. Il semble que ce soit la première fois, puisqu’on entend le Pr François Marin présenter brièvement l’auteur à peu près en ces termes : Anne Franck a été arrêtée par des policiers et elle est morte peu de temps après. Rien de plus !

Sans doute, le récit du film doit-il, pour tenir en 2 h 08, recourir à l’ellipse. La question qui se pose toutefois est de savoir pourquoi ici une telle ellipse qui provoque une mise hors-contexte : n’était-il pas de première importance de préciser la qualité particulière des policiers qui ont arrêté en août 1944 Anne Frank et sa famille cachée depuis 1942 à Amsterdam ? De même, le type de mort qui lui a été infligée dans un camp de concentration nazi ne méritait-il pas d’être précisé ? Ou ne s’agirait-il que d’« un détail » ? Quelques phrases, comme on le voit, suffisaient : elles n’allongeaient guère le film.

Une démission intellectuelle et morale du professeur

Pourquoi donc cette mise hors-contexte de l’auteur du livre par le professeur, sinon qu’il craint peut-être d’affronter un réflexe ethniste chez certains des élèves d’origine maghrébine ou africaine envers la communauté juive ? N’est-ce pas la pire régression qui soit pour un professeur que de passer sous silence un contexte historique que les préjugés de ses élèves lui interdisent d’évoquer sous peine de déclencher dans la classe des réactions de haine incontrôlables ? François Marin a déjà renoncé à faire respecter les règles du travail intellectuel en classe. Il en vient maintenant à censurer l’Histoire pour complaire à des élèves incultes dont il a peur. Cette démission à la fois intellectuelle et morale signe l’abaissement où a sombré une école en renonçant à sa mission républicaine.

Une intention critique du réalisateur ?

L’incident est en outre éclairé par un autre contexte, celui du livre de F. Bégaudeau d’où est tiré le film. On a beau chercher, on ne trouve pas dans le livre la moindre référence à une lecture du Journal d’Anne Frank. En revanche, il y est question d’un navet, L’Herbe bleue, récit supposé d’une jeune droguée. C’est dire le niveau de lecture que l’auteur réservait à ses élèves.

Il semble donc que le réalisateur du film ait jugé ce bouquin peu digne d’être montré à l’écran et qu’il ait préféré exhiber la couverture du Journal d’Anne Frank. Pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Sans doute, sert-il de prétexte à un travail sur le portrait. Est-ce bien pourtant le sujet prioritaire auquel on songe avec Anne Frank ? D’autres ouvrages s’y prêtaient aussi bien, de L’Enfant de Vallès à La Rue cases-nègres de Joseph Zobel. Pourquoi donc choisir ce témoignage sur l’horreur du nazisme et l’antisémitisme d’État que le professeur prend bien soin d’occulter ?

On serait tenté de penser que par cette mise hors-contexte le réalisateur, L. Cantet, a souhaité montrer jusqu’où pouvait aller la démission de l’institution scolaire. Mais peut-être se trompe-t-on. Sauf erreur, en tout cas, on ne sache pas que cette démission-là ait été relevée.

Entre les murs va-t-il, comme on l’a soupçonné dans trois articles précédents (1), accroître le discrédit jeté sur le service public d’éducation pour rendre sa privatisation souhaitable ? Ou, au contraire, les véritables défenseurs du service public vont-ils s’en servir pour recenser et corriger les fautes commises qui ont conduit au désastre que ce film a déjà étalé aux yeux d’un million de spectateurs ? C’est à une révolution culturelle qu’il leur faudrait se résoudre. En seront-ils capables ? Qu’on soit entre les murs, le dos au mur ou au pied du mur, il arrive que sous la contrainte d’impératifs de survie, on fasse parfois des miracles. Paul Villach

(1) Paul Villach

- « La palme d’or du festival de Cannes : un blâme académique et une gifle pour les enseignants ? » Agoravox, 29 mai 2008 ;

- « Entre les murs : une opération politique réfléchie pour un exorcisme national ? », Agoravox, 29 septembre 2008.

- « Entre les murs vu du CNDP de l’Éducation nationale : un déni de la réalité tragique mais sans doute stratégique », Agoravox, 14 octobre 2008.